Comment naquit la polyphonie oe

Par Jacques CHAILLEY

Ancien Directeur de l'Institut de Musicologie de l'Université de Paris

Article tiré du magazine "Chant Floral" N°45, 1985

Pour répondre, point n'est forcément besoin de remonter aux Carolingiens. Tenez, dimanche dernier, j'étais à la messe du village corse où nous passons nos vacances familiales. On chantait sans accompagnement un cantique quelconque. A un moment donné, l'un des assistants, profitant d'une transition facile, se mit à doubler le chant à la tierce inférieure. Au bout de quelques notes, d'autres suivirent. Puis une difficulté se présenta. Le petit groupe dissident hésita un peu, abandonna la partie et finalement rejoignit l'unisson général. Un peu plus tard, ce fut la tierce supérieure qui fut choisie, le texte s'y prêtant mieux.

Le cas n'est pas rare, et vous pourrez aisément le rencontrer, voire vous souvenir que sans y penser vous y avez vous-même participé un jour ou l'autre, ne fût-ce qu'en sortant avec des camarades d'une réunion un peu abreuvée. Sans y penser, disons-nous ; sans qu'on le remarque vraiment, eussions-nous pu ajouter : on a souvent observé, dans les études d'ethnomusicologie, qu'il se produit fréquemment des phénomènes de polyphonie sans que nul y prête attention, pas même ceux qui décriront la scène. Ainsi pouvons-nous dire qu'aucun document ne témoigne dans notre histoire d'une polyphonie antérieure à notre 9e siècle ; il serait téméraire d'en déduire qu'il n'en a jamais existé.

Je me souviens de ma surprise presque scandalisée, étant étudiant, un jour où celui qui nous avait le mieux appris à aimer et admirer ce qu'il appelait «la grande clarté du Moyen Age», notre maître Gustave Cohen, nous déclara de la façon la plus naturelle que le Moyen Age n'avait rien inventé. Il perçut notre désarroi et ajouta aussitôt : «Mais il a eu un génie incomparable pour faire sortir des montagnes du moindre petit caillou.»

Il serait trop long de raconter comment, d'une simple cantillation de textes sacrés, pratiquée sans art, mais avec ferveur, aux premiers siècles du christianisme, a pu sortir sans heurts l'immense trésor du chant grégorien, puis de celui-ci, par une série continue d'excroissances complémentaires, la totalité de cet art complexe et sans, équivalent ailleurs que nous appelons maintenant la «musique occidentale» et que jusqu'à une période récente on appelait encore «la musique» tout court.

De cette longue et merveilleuse histoire nous ne retiendrons que son chapitre initial : comment la monodie grégorienne a-t-elle pu devenir peu à peu le langage polyphonique, puis harmonique, qu'il est aujourd'hui oe

Et d'abord une première question quand a-ton commencé à chanter à plusieurs voix oe Faute de définir suffisamment les termes, nul ne peut répondre avec certitude. Nous venons de constater que la polyphonie peut être un phénomène spontané et que bien des peuples la pratiquent spontanément, par instinct ou par tradition. Mais cette polyphonie passe très volontiers inaperçue, même parfois de ceux qui la pratiquent. Elle peut aussi n'être qu'une illusion de musicologue, et se produire tout simplement, sans intention particulière, à partir de décalages involontaires ou de divergences de détail entre gens qui croient jouer ou chanter la même chose. Le problème pourrait donc être posé différemment quand et comment a-t-on commencé à prendre conscience de la polyphonie et chercher à la maîtriser pour en faire une forme d'art oe

C'est ici qu'interviendra le fameux traité caroligien que l'on a longtemps appelé «la Musica Enchiriadis d'Hucbald», bien souvent cité, mais dont il n'ait pas certain qu'il ait été lu avec toute l'attention qu'il mérite. Passons rapidement sur le fait que son titre exact n'est peut-être pas Musica Enchiriadis, qui ne semble pas avoir de sens (1), mais Enchirias Musices (manuel de musique), et que son auteur n'était certainement pas Hucbald, mais sans doute un certain Ogier de Laon inconnu par ailleurs (2) ; l'affaire est d'importance secondaire. Du moins permetelle de nous réjouir de ce que l'une des grandes inventions de toute l'histoire de la musique soit née, ou tout au moins baptisée, sur notre sol national (3).

Ce qu'on appréciera bien davantage, c'est d'abord le fait que, en une époque où la notation musicale neumatique, la plus usuelle, était encore un aidemémoire indéchiffrable pour qui ne connaissait pas déjà la mélodie, l'auteur du traité ait eu la bonne idée d'employer une autre forme de notation, exceptionnelle et beaucoup plus précise (on l'appelle la « notation dasiane»), de sorte que ses exemples sont lisibles avec une sécurité très rare pour l'époque. Ensuite et surtout, l'intelligence d'un traité qui se place très à part et très au-dessus de la moyenne de son temps.

Enchirias ou non, ce traité que l'on peut dater approximativement de l'an 895, nous explique comment à partir d'une phrase de plain-chant, on peut, en doublant le chant à l'un des intervalles consonants de l'époque (octave, quinte ou quarte), transformer une monodie en «organum» selon le principe de la «diaphonie» ; et il en donne divers exemples, dont un alleluia et un verset du Te Deum : Tu Patris sempiternus es filius.

On ne s'est guère demandé le sens de ce mot organum, pourquoi il se trouve ici employé. Organum, en latin, est un terme très vague qui signifie à peu près « machin» ou «machine», qu'il s'agisse de musique ou d'autre chose. Lorsque, au 3e siècle avant notre ère, le physicien égyptien Ctésibios inventa sa «machine» à eau permettant de remplacer les doigts de l'aulète (4) par un clavier à ressorts, et le souffle humain qui animait les tuyaux de l'aulos par une pompe soufflante à régulation hydraulique, son invention fut appelée tantôt < hydraule» («aulos» à eau), tantôt simplement «organum», c'est-à-dire «machine», à peu près de la manière dont, faute d'un mot spécifique, nos dactylos parlent de «taper à la machine». C'est cette «machine» qui est devenue notre «orgue», surtout lorsque, vers le 3e siècle de notre ère, l'orgue ayant abandonné la pompe à eau pour le soufflet à air, le terme «hydraule» se trouva impropre et ne fut plus employé que par archaïsme.

Si l'on s'en tient à la stricte étymologie, l'organum polyphonique serait donc un «chant à la manière de l'instrument», et plus spécialement de l'instrument appelé «organum», c'est-à-dire l'orgue. Ce qui implique que celui-ci, dès cette époque lointaine, utilisait déjà ce qu'on appelle aujourd'hui des jeux de mutation, consistant à renforcer la sonorité d'une note en lui ajoutant artificiellement la doublure automatique de l'un de ses harmoniques. Mais on ignorait alors l'existence des sons harmoniques, et cette doublure devait paraître non l'imitation d'un phénomène naturel, mais l'adjonction artificielle de «symphonies» ou «consonances». Et c'est bien ainsi que la présente l'Enchirias.

Si l'on s'en tenait aux exemples du Tu Patris, l'organum de l'Enchirias ne serait encore qu'un procédé mécanique. A-t-il même été vraiment pratiqué sous cette forme oe Contrairement à ce qu'on lit habituellement sur ce sujet, il est permis d'en douter. L'auteur ne dit pas que l'on chantait ainsi, mais que «si l'on chante ainsi, on sentira que ces intervalles sonnent de manière consonantes : sic canendo senties. Cela ressemble davantage à une approche pédagogique qu'à une description d'exécution. Et cette approche pédagogique rejoint de manière frappante ce que nous disions tout à l'heure à propos du passage de l'inconscient à l'analysable dans la pratique de la polyphonie instinctive.

Le ton change lorsque ce même traité aborde la dernière série d'exemples, dont le texte littéraire est écrit dans le style emphatique néo-grec des rhéteurs de l'époque ce pourrait être un verset le séquence ou plutôt un vers d'hymne - Rex coeli Domine, puis Te humiles famuli (les deux exemples semblent se faire suite, mais ce n'est pas certain). L'aspect ici est bien celui d'une description de musique réelle, faisant suite aux exercices préparatoires du Tu Patris antérieur.

Voici l'exemple de l'Enchirias :

On voit la distance considérable qui sépare les deux séries d'exemples. Le second fait sortir du plain-chant initial une seconde mélodie et la lui superpose sciemment. Même si cette «voix organale» reste étroitement collée à la vox principalis, elle n'en contient pas moins en gestation le principe de ce qui deviendra le contrepoint, c'est-à-dire la superposition consonante de deux mélodies dont chacune possède son individualité propre. Encore quelques siècles, et le contrepoint ainsi défini engendrera l'harmonie classique, en suivant inconsciemment mais régulièrement les lois universelles du développement consonanciel aujourd'hui définies par la philologie musicale. Ogier, Pérotin, Mozart, Wagner, ensuite Debussy, voire Stravinski et Bartok : la lignée sera continue et sans faille. Le reste-t-elle après Schoenberg oe Cela est un autre problème. Mais mille ans du premier au dernier chaînon, cela n'est pas négligeable. Et qui sait si, malgré les apparences, la chaîne est vraiment brisée oe

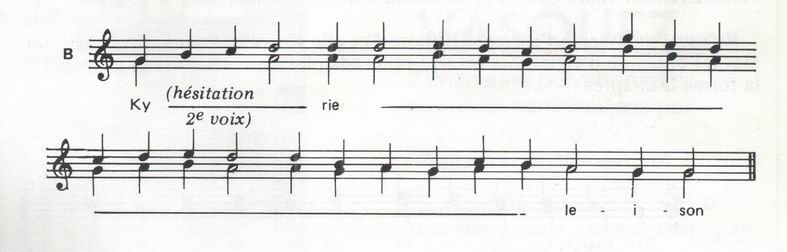

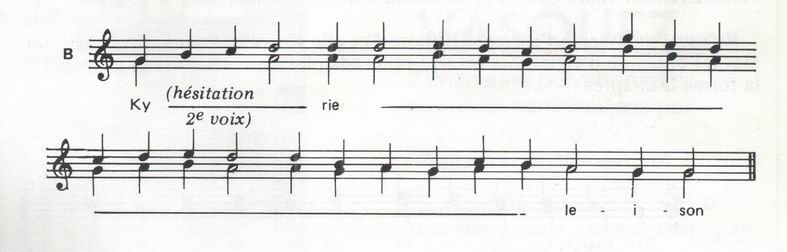

Voici pas mal d'années, en un temps où la radio-TV n'était pas comme aujourd'hui généralisée, j'ai eu l'occasion d'observer une scène semblable à celle que j'évoquais en commençant. Il s'agissait de la Messe des Anges, et l'exemple B présente la transcription fidèle que j'en fis sur-le-champ (5). On sera frappé de la similitude avec l'exemple A.

- Pardon, dira le grincheux de service, vous nous parliez tout à l'heure de tierces parallèles, et voici que votre exemple est en quartes.

- Eh oui, et c'est justement là ce qui devient le plus intéressant. Depuis plus de 400 ans, notre oreille historique a franchi une étape essentielle dans ce que la philologie musicale nomme l'assimilation des consonances de base, c'est-à-dire qu'elle a dépassé l'étape antérieure où seule était assimilée comme telle la tranche de résonance arrêtée à l'harmonique 4, qui comprenait l'octave, la quinte et la quarte, mais pas la tierce. Elle a abordé l'étape suivante où la tierce elle aussi est perçue comme consonance de base. Tout aussi bien, et même probablement mieux que l'exemple B ci-dessus, nous aurions pu entendre, non moins spontanément l'exemple C ci-après :

Or ce n'est pas C qui est «sorti», mais B, parce que, pour raisons diverses trop longues à analyser, on s'était ce jour-là retrouvé dans des conditions d'exécution analogues à celles du 9e siècle. Car en histoire musicale, une progression ne fait jamais disparaître les progressions antérieures : elle les complète et s'ajoute à elles. La musique dite « contemporaine» ne connaîtrait pas sa crise actuelle si elle n'avait volontairement voulu ignorer cette constatation historique.

Relisez l'analyse de l'exemple B (note 5) : elle s'applique sans en changer un mot à l'organum d'Ogier. Six ou sept cents ans plus tard, celui-ci eût pu prendre la forme D ci-après :

mais il ne pouvait pas en être question de son temps (6).

Une fois ceci compris, les 4 versions deviennent, techniquement parlant, rigoureusement semblables, et la distance s'efface entre une messe de village et les plus rares manuscrits. De leur analyse comparée peut se déduire combien, ici comme ailleurs, l'observation attentive de la réalité vivante doit rester inséparable de l'histoire (7), et combien la recherche en bibliothèque est, à cet égard, aussi insuffisante qu'elle est souvent nécessaire...

Jacques CHAILLEY

(1) Musica Enchiriadis, en grec latinisé, veut dire «musique de manuel». On peut supposer que son titre correct, abrégé en Enchirias ait été placé en marge comme cela était fréquent, et pris ensuite pour un nom d'auteur, ce qu'attestent certains de ses manuscrits (Musica domni Enchiriadis). Une autre hypothèse, due à M. Huglo, serait que la Musica serait un chapitre d'un traité polyvalent intitulé Enchirias. Comme ce traité est tout aussi perdu que l'archétype correct, on reste dans les deux cas dans le domaine des suppositions, et le lecteur peut choisir à son gré. Retour

(2) On connaît un abbé à Laon du nom d'Ogier, mais l'identification n'est pas assurée. Le nom d'Hucbald figurait en tête d'un ensemble de traités, sans spécifier où il s'arrêtait. D'où l'attribution hâtive à l'ensemble, due à son premier éditeur, l'abbé Martin Gerbert (17201793). La fausseté en a été amplement démontrée par la suite. Retour

(3) De même que, rappelons-le, le premier document iconographique connu de toute l'histoire musicale, une gravure rupestre de la grotte des Trois-Frères, près de Saint-Girons, datant de l'ère paléolithique. Retour

(4) Aulète : joueur d'aulos. L'aulos est un instrument à vent et à anche, qu'il ne faut pas traduire par «flûte», comme la détestable habitude s'en est répandue au siècle dernier chez les hellénistes. Retour

(5) On sera frappé de la similitude avec l'exemple A. Retour

(6) Le grincheux de service objectera ici le gymel anglais. Rappelons que celui-ci n'est pas attesté avant le 12e siècle environ, et que nous sommes au 9e. Retour

(7) C'est en cherchant à appliquer ce principe que j'ai pu, dans mon Cours d'Histoire de la Musique (Leduc) proposer une histoire de la polyphonie médiévale à partir d'un simple Au Clair de la lune... Retour

La polyphonie

Tiré de http://apemutam.free.fr/polyphonie.htm

Le chant n'était utilisé que comme partie intégrante de la liturgie ; les chantres se soucièrent de l'efficacité pédagogique et se donnèrent des inventions techniques remarquables.

Au sein de l'Eglise, les craintes réitérées au cours des siècles par les censeurs se réalisèrent, le caractère esthétique de la musique prit le pas sur la louange divine. L'invention qui révolutionna la musique et ouvrit l'ère des compositeurs fut la polyphonie, l'art de chanter à plusieurs voix. Ce fut d'abord un phénomène très marginal de pratiques expérimentale. Encore au XIe siècle, Jean Cotton d'Affligem craignait d'ennuyer le lecteur s'il en parlait, et précisait "les uns font d'une façon, les autres différemment".

Au début du Xe siècle, la Musica Enchiriadis donna un exemple de diaphonie. Ogier retrouve les sensations de Paul de Samosate et remarque l'harmonie convenable de diverses voix lorsque les hommes, les femmes et les enfants croient chanter à l'unisson et exécutent l'octave et la double octave. Ce sont là des redécouvertes, les Grecs admettaient déjà trois intervalles consonants (l'octave, la quinte et la quarte), auxquels ils adjoignaient deux douces dissonances (les tierces et les sixtes majeures). L'auteur appelle cette diaphonie Organum, elle consiste en une marche parallèle de voix distantes d'une quarte, soit en l'ajout d'une voix organale sous le chant principal, une voix de basse dirait-on aujourd'hui.

Après la Musica Enrichiriadis, aucun traité ne parla plus d'organum avant Gui d'Arezzo (1025). Un exemple du chapitre XIX du Micrologus montrait l'évolution par rapport à son prédécesseur et préfigurait l'avenir, en utilisant la voix principale comme basse. L'école de l'abbaye Saint-Martial-de-Limoges utilisera ce principe pour l'organum fleuri, technique polyvocale dans laquelle le chantre exécutait des guirlandes d'ornements au-dessus du chant. Mais la pratique de l'organum est clairement attestée dans le coutumier de Thierry qui séjourna à Fleury avant 1002 : "Aux grandes fêtes, chaque répons est chanté par deux frères. Le douzième est chanté par quatre frères en aube et chape en haut des degrés, deux d'entre eux, comme des élèves s'en tiennent au chant ordinaire, les deux autres comme des maîtres, se tiennent par derrière et font l'accompagnement, on les appelle organistes (c'est-à-dire ceux qui chantent la voix organale). Et la France se glorifie volontiers de cette sorte de chant tandis que l'Allemagne (Thierry est Allemand) le refuse stupidement."

À la fin du XIIe siècle, l'organum se généralisa avec l'école de Notre-Dame (Ars antiqua). L'ère de la monodie et de l'arc en plein cintre céda la place ; les polyphonies de Léonin et celles à 3 ou 4 voix de Pérotin résonnèrent désormais sous des voûtes gothiques.

Retour